Celles et ceux qui m’honorent d’un passage régulier sur ce blog savent que je n’ai pas honte des nombreuses lacunes de ma culture littéraire. Le contraire serait absolument vain. Or, jusqu’à l’été dernier, l’oeuvre de Franz Kafka en restait l’une des plus remarquables. Parmi les romans de chevet de ceux que je tenais pour d’authentiques lettrés, Le procès revenait avec régularité. J’ai donc fini par l’aborder, comme tout texte réputé incontournable et exigeant, avec la crainte de franchement passer à côté. Une appréhension confirmée pour partie une fois refermé le bouquin : j’avais l’impression d’en avoir à peine effleuré la profondeur infinie, et de n’avoir rien éprouvé d’autre qu’une admiration béate pour l’intelligence de son auteur au fil des pages. Peut-on prétendre avoir aimé un roman qui n’a pas suscité de réelle émotion en vous ? Faute d’une réponse idoine, j’optai pour une recette éprouvée, celle du refus d’obstacle : je n’ai donc pas écrit de billet sur ce livre-là.

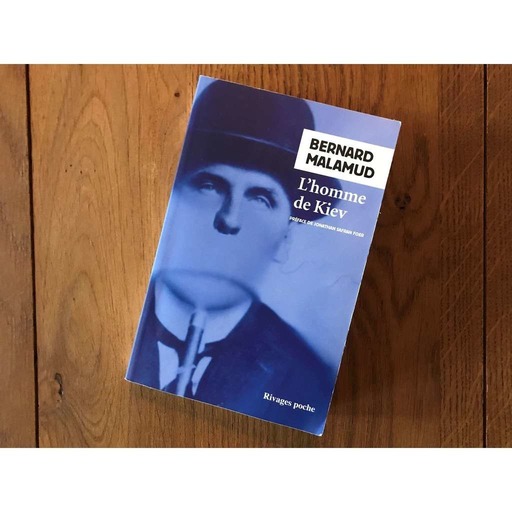

Quelques mois plus tard, j’ai découvert l’existence d’un autre chef d’oeuvre du siècle dernier traitant de l’attente interminable d’un procès absurde : L’homme de Kiev, rare attributaire du prix Pulitzer et du National Book Award, de l’américain Bernard Malamud. Loin de la grâce parfois abstraite et désincarnée du Procès pour les lecteurs un rien terre-à-terre dont je suis, L’homme de Kiev suscite un malaise et un élan viscéraux, sans que l’ambition du propos de Malamud soit inférieure à celle de Kafka. Comme Jonathan Safran Foer l’exprime avec justesse dans sa préface, il ne se contente pas de pointer les dysfonctionnements d’un monde détraqué, mais exhorte littéralement à le réparer.

Emissions

Emissions